| 中国青海省とチベット(2)----ラサ、エベレスト展望、ヒマラヤ横断、カトマンズへの旅 |

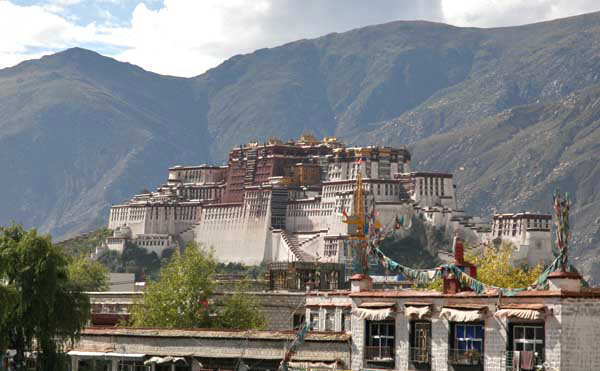

| 中国青海省とチベット(1)は、いかがでしたか。 中国青海省とチベット(2)は、ラサの市内観光から始まる。 ラサのポタラ宮はすでに(1)で紹介したが、ラサには、その他にも多くのチベット寺院や博物館がある。 ラサを見学した後、いよいよ四輪駆動車に分乗して、チベット高原をヒマラヤ奥深くまで走る。 その間、チベットの歴史を展示した西蔵博物館、いくつかのチベット寺院、聖なるヤムドク湖、などを訪ねる。 旅のハイライトは、エベレストをはじめとするヒマラヤの8000m峰を展望することである。 最後は、ヒマラヤを越えて、ネパールのカトマンズに達する。 チベットを探訪するとき、明治時代に単身ヒマラヤ越えでラサに入った日本人の仏教学者で探検家の河口慧海を忘れてはならない。 彼はチベットから帰国後、素晴らしい探検記録である「チベット旅行記」を著した。 それにも付言したい。 中国青海省とチベットの旅(1)は 青海省、青蔵鉄道、チベット自治区ラサまでの旅 中国青海省とチベットの旅(2)は ラサ、エベレスト展望、ヒマラヤ横断、カトマンズへの旅 である。 合せてご覧下さい。 (2007年9月) |

|

|

| チベットのロンボクから望む エベレスト(中国名チョモランマ) |

||

|

|

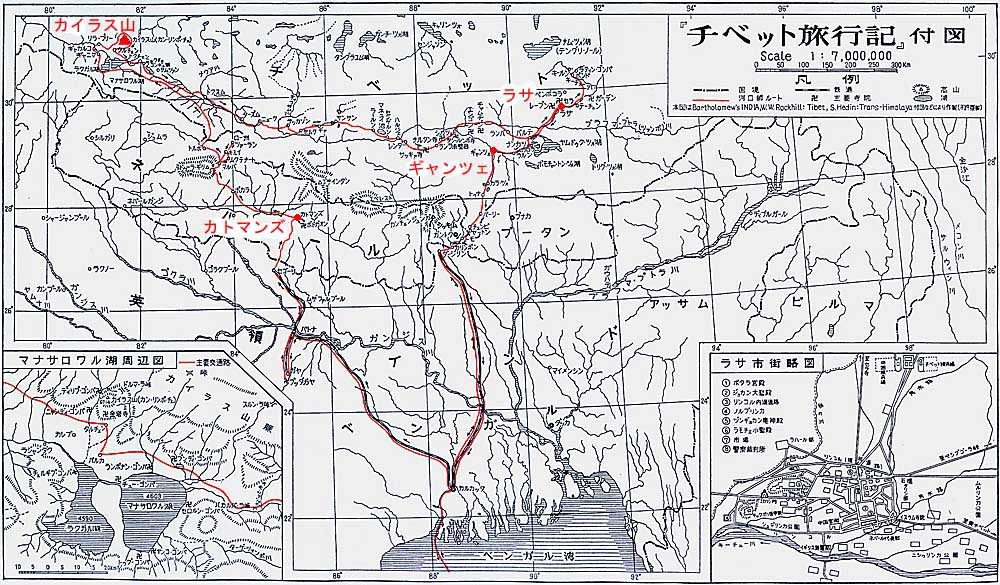

| 「中国青海省とチベット(1)と(2)」の地図 (西寧〜カトマンズ) |

|

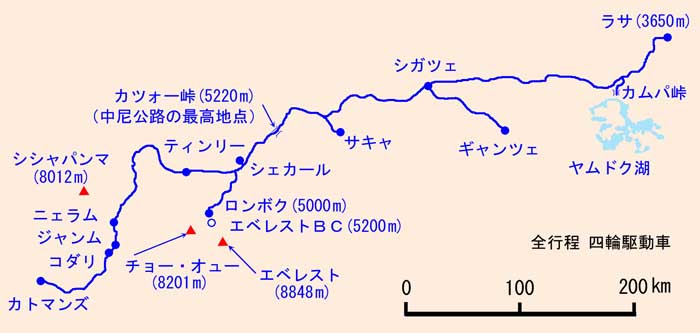

| 「中国青海省とチベット(2)」の地図 (ラサ〜カトマンズ) |

| (6日目その2) | ラサ滞在(セラ寺、ジョカン寺、バルコル) |

| 6日目の午前中はポタラ宮に行った。そこまでは、「中国青海省とチベット(1)」に記載した。「中国青海省とチベット(2)」は、6日目の午後からである。 |

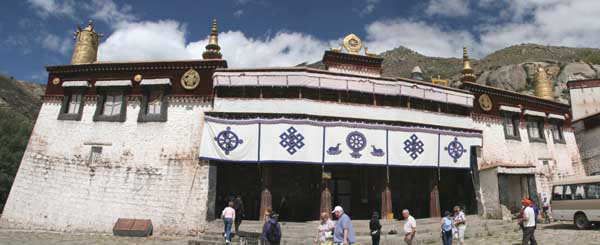

| セラ寺(色拉寺) |

| セラ寺は1419年に創建されたゲルク派の大寺院で、最盛期には5500人もの僧侶がここで修業に励んでいたという。 日本人の河口慧海(後述)や 多田等観も、ここでチベット仏教を学んだ。 |

|

| チェ・タツアンは学堂の1つ、その規模はセラ寺最大 |

|

| 砂曼荼羅 2003年に2人の僧が2週間かかって作ったという (寺内は撮影禁止のため、以下の*印の4枚の写真はユーラシア旅行社提供による) |

|

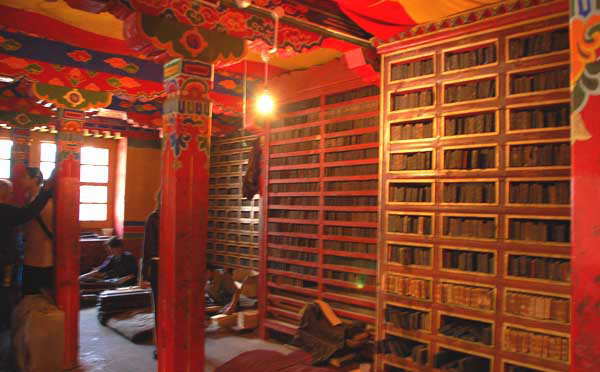

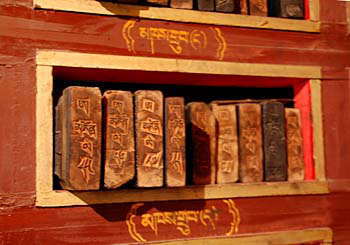

| 経典の印刷所* 河口慧海(後述)はここで経典の版木を借り受け、刷り師を雇って印刷し、日本へ持ち帰った |

|

A |  |

| 経典の版木が保存されている* | 今も手摺で印刷される* |

|

A |  |

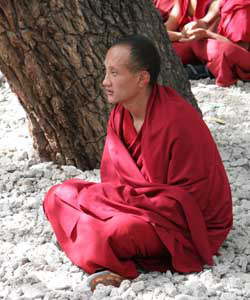

| 中庭で行われるセラ寺名物の問答修行 | ||

|

A |  |

| 問答を仕掛ける方は真剣(数珠を身に付けている) | 問答を受ける方も真剣 |

|

A |  |

A |  |

| 街に出た坊さん | みやげ物屋にはお面が多い | |||

| コーヒー・ブレーク |

|

||

| 下記は、河口慧海著、「チベット旅行記(上)(下)」、白水ブックを参考にした。 | ||

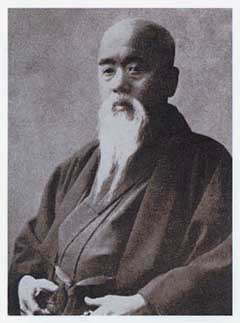

| 「チベット旅行記」の意味するものについて、川喜田二郎氏によって書かれたこの本(上)の序文から紹介する。 「(前略) 原文は1909年に≪Three Years in Tibet≫と題して英訳され、インドで刊行された。(中略) おそらくこの英訳書のために、慧海の旅行記は世界中にあまねく知られるに至った。(中略) この本の学術的価値については(中略)、国際的評価でもはっきりあらわれている。チベットに関するまじめな学術的研究書で、この本を参考文献にあげない本は稀であろう。(中略) チベットは世に有名で、入った外国人も相当な数にのぼる。にもかかわらず、今日なおチベットのありのままの民族生活を、みごとに伝えている紀行や研究書は、意外なほど少ない。キリスト教や共産主義的偏見で、ありのままの観察をも歪めて色づけているものが、少なくないのである。(中略) 明治の産んだ快探検家といえば、河口慧海と白瀬中尉であろう。そして前者を探検家という意味は、単に地理学的のみならず、精神界の探検家という求道者の意味をも含めてのことである。この二人に共通することは、その探検の心が、全く自分たち自身の内面から湧きあがっていることである。それは決して欧米人から教えられた探検精神ではなかった。その生粋さこそ、正真正銘開拓者と呼び得るゆえんである。(後略)」 |

|

|

| 晩年の河口慧海 | ||

河口慧海の生い立ちについて、深田久弥氏によって書かれたこの本(下)の解説から紹介する。 「(前略) 慧海は慶応2年(1866年)1月、泉州の堺に生まれた。父は善吉、母は常、稼業は樽桶製造業で、慧海は六人兄弟の長男、幼名を定治郎といった。幼時から家業を助けるかたわら勉強の好きであった彼は、あるとき『釈迦一代記』という本を手に入れた。この一冊が彼の一生の運命を決定することになったという。(中略) 19才の秋、徴兵令改正に不当を感じた彼は、天皇に直訴を敢行しようとして上京した。しかしその企てが察知され、ニセ電報で呼び返されたため果たせなかった。(中略) 翌20歳の2月、摂津箕面の勝尾寺の山中に行き、松葉を噛みながら約1週間松の木の下で座禅をした。この苦行で定治郎の悟ったことは、「充分に学問をした後に考えるようにしなければならない」ということだった。(中略) 堺の晩晴塾で土屋鳳洲から漢学を学んでいたが、そのかたはら宣教師コルベー女史について英語を学び、聖書も勉強したというから、彼の貪欲な知識欲が察しられよう。しかし彼はキリスト教にはおもむかなかった。仏教を信じることがそれ以上に強かったからである。(中略) 明治23年(1890年)、彼は25才で、五百羅漢寺の住職から得度を受け、慧海仁広と名づけられた。ここに初めて河口慧海が誕生したのである。(中略) 一切経を読んでいるうちにチベット行の決心をし、6年後の明治30年(1897年)6月、32才の慧海は神戸を出帆する。しかしチベットへはいるまでに3年かかった。まずインドのダージリンに行き、チベット語の勉強から始めなければならなかった。(後略)」 |

「チベット旅行記」を読んでみると、彼は語学の天才だったことが分かる。行く先々でネパール語、シナ語(中国語)などを勉強した。仏法を信じて、ろくに地図もコンパスも持たずに、ほとんど単独でヒマラヤを越え、カイラス山を回ってラサに辿り着くのである。これから先の冒険談は、「チベット旅行記」をお読み頂きたい。 |

|

| ジョカン(大昭寺) |

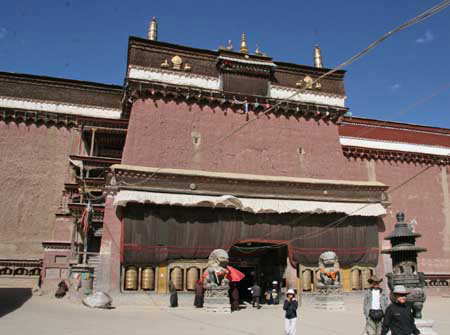

| 7世紀に建てられたチベット仏教の総本山。 2000年に世界文化遺産に追加登録された。 唐から嫁いできた皇族の文成公主とネパールから嫁いできたティツン王女の伝説がある。 釈迦堂には文成公主が唐から持ってきた黄金の釈迦牟尼像が、弥勒法輪堂にはティツン王女がネパールから持参した仏画などが納められている。 |

|

| 大中庭から見るジョカン主殿 |

|

A |  |

| この寺院は屋上からの眺めが素晴らしい | 屋上の金色の装飾が美しい(遠くに法輪と鹿がある) |

|

| 沢山のカタ(白い布)が供えられたダライ・ラマが座った玉座? 屋内のうち写真が撮れるのはここだけ! |

|

| 屋上からポタラ宮が見えた |

| バルコル(八角街) |

| バルコルは、ジョカンの周囲をぐるりと巡る道のことで、マニ車を回しながら巡礼する人が多い。 沢山の店が並ぶバザールでもある。 その一角で踊りを見ながら夕食を頂いた。 |

|

A |  |

| ジョカンの入口の広場 | バルコルの賑わい |

|

| 踊りの楽団 |

|

A |  |

|

| チベットの衣装を付けた女性や男性の踊り | |||

|

A |  |

| 黒いヤクが出てきて、客の中に入るショー | ||

| (7日目) | ラサ滞在(デプン寺、西蔵博物館など) |

| ラサ滞在2日目は、ゲルク派の寺院デプン寺、ダライ・ラマの夏の離宮ノルブリンカ、チベットの歴史が分かる西蔵博物館などを見学した。 |

| 青蔵公路記念碑 |

| この日も早朝に一人で外出した。20分ほど歩くとラサ河に出た。ラサ河は、カイラス山に端を発するマーチュワン川と合流してヤルツァンボ川となり、インドではブラフマプトラ川となり、バングラデシュでガンジス川に合流し、ベンガル湾に注ぐ。 |

|

A |  |

| ラサ河 ここに立つとアジア大陸の悠久の流れを感じる |

ラサ河の辺に建つ青蔵公路記念碑碑銘には「1980年胡燿邦」とある (彼は当時党主席だった) |

| デプン寺 |

| 1416年に建てられたゲルク派の寺院。 20万m2の面積を持ち、最盛期には1万人に達する僧侶を抱えていた。 1966年の文化大革命によって寺の規模は小さくなってしまった。 1980年に修復された。 |

|

A |  |

| ここでも石段を登る | イスラムの町のような寺内の道 |

|

| ガンデン・ポタン(ダライ・ラマの寝殿) |

|

| 大集会堂? |

|

A |  |

| タルチョを売る小母さん | 裏山に祀られたマニ石 |

|

A |  |

A |  |

| 寺の夕食の準備(もしかして警備の警官か?) | ここにも太陽熱湯沸しが--- 魔法瓶が沢山準備されている | |||

| ノルブリンカ(宮殿) |

| ノルブリンカとは、「宝の公園」という意味だそうだ。36万km2の面積を持つ敷地内には歴代のダライ・ラマが建てたいくつもの離宮がある。 中でも最大の見所はダライ・ラマ14世が建てたタクテン・ポタンである。 |

|

| ダライ・ラマ14世が1959年まで住んでいたタクテン・ポタン |

|

A |  |

| 正装のチベット人 | ヨーロッパ人の見学者も多い |

|

A |  |

A |  |

| タクテン・ポタンは、チベット語で 永劫普遍の宮殿を意味する |

9月はチベットでは花の季節だろうか |

|||

|

A |  |

A |  |

| 池には水鳥や魚も | ||||

| 西蔵博物館 |

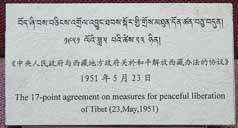

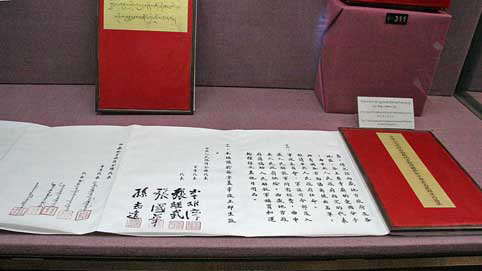

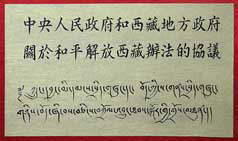

| この博物館には、チベットの各時代の風習や文化の展示があるが、何よりも興味深いのは中国政府によるチベット解放の記録である。 まず元朝の地図を掲げてチベットは中国固有の領土であることを説明し、1951年の中央人民政府とチベット地方政府の間で取り交わされた和平解放の同意書を掲げて、チベット解放(彼らはチベット併合とは言わない)の合法性を示している。

この博物館の目的は正にこの点にあるように思われた。 因みに中国は1949年にチベットは中国の領土であると宣言し、1959年のチベット大暴動を機に解放軍がラサに侵攻し制圧した。 その時、ダライ・ラマ14世はインドに亡命した。 このような歴史を重ねながら、西蔵博物館を見ると興味深い。 |

|

| 博物館の正面 |

|

A |  |

| 旧石器時代の石斧 | 新石器時代の土器 |

|

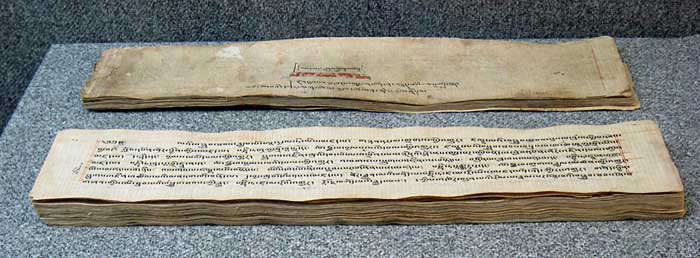

| 9世紀に書かれたチベット経蔵目録 (チベットの経典は綴じられていない) |

|

A |  |

| 省名を書いた元朝の地図 チベットも中国領であることを示す | チベットに授けられた金印 |

|

|

|

|

A | |

| 1951年の中央人民政府とチベット地方政府の間で取り交わされた和平解放の同意書と全権代表の署名 | ||

| (8日目) | ラサ→ヤムドク湖→シガツェ (以降、カトマンズまで四輪駆動車) |

| 今日からいよいよ四輪駆動車によるチベット〜ヒマラヤの旅である。晴天に恵まれれば、トルコ石の湖「ヤムドク湖」が見えるはず。 これからどんなことが起きるか、わくわくしながら出発! |

| 四輪駆動車でラサを出発 |

|

| 7台の四輪駆動車でラサのホテルを出発 |

|

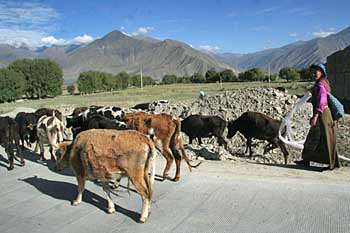

A |  |

| 早速ヤク(牛?)の群れに進路を阻まれる | 5000mのムリ(左-女山)とプリ(右-男山) |

| カンパ峠からヤムドク湖を望む |

| ヤムドク湖は、チベット語で「高原牧場にあるトルコ石の湖」を意味する。チベット4大聖湖の1つで、総面積621km2(琵琶湖より僅かに小さい)。滅多に見えないというニンチェンカンサ山(7206m)が奇麗に見えた。 |

|

| 標高4800mのカンパ峠から望むヤムドク湖 (標高4250m) 下の写真を撮ってから数分後に、このパノラマ写真を撮る時には、もはやニンチェンカンサ山は雲間に見えなくなっていた。 |

|

| ヤムドク湖の奥にニンチェンカンサ山が望まれた ニンチェンカンサ山の標高についてはいろいろな記載があるが、 1998年に登頂した日本ヒマラヤ協会登山隊の記録によれば7206m |

|

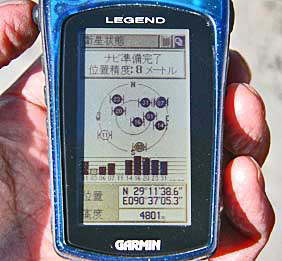

A |  |

| カンパ峠の標高はGPSによると4801m | 景色のいいところにお土産物屋さん |

|

A |  |

| この山は鳥葬の山だという |

鳥葬で鳥が食べなかった部分はここへ運んで 水葬にする(鳥は病気の体は食べないという) |

|

| トイレ休憩のための四輪駆動車の列 |

| 五体投地の夫婦に出会う |

|

| 途中で、五体投地のご夫婦に出会う。 ご主人は完全な五体投地を実行し、奥さんはその 横を荷車を引きながら見守る。 ガイドにインタビューをして貰った。「四川省に住むチベッ ト人で、1年8カ月かかってここまで来た。 これからカイラス山を通ってインドまで行く。 あと 2年間の予定」 とのこと。 幸せなご夫婦に会えた! |

|

A |  |

| ヤムドク湖から戻り、夫婦山の見えるところで弁当昼食 | ||

|

| 道端で売っているスイカを食う。 冷やさなくても結構うまい。 |

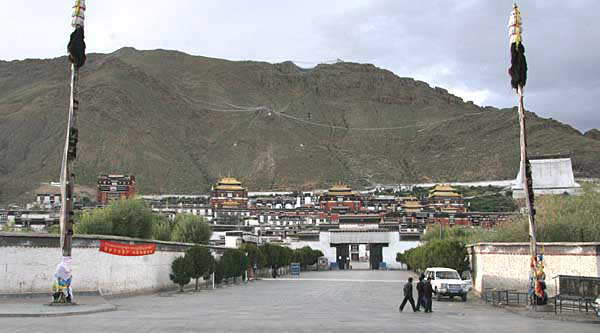

| タシルンポ寺 |

| シガツェの町に入る手前にタシルンポ寺があった。1447年創建のこの寺の弥勒菩薩は高さ26mで世界最大という。 |

|

| タシルンポ寺の正面 |

|

A |  |

| 夕日に輝く本堂の屋根の装飾 |

大きなタンカ台 タンカとは布に描いた宗教画で、大きいタンカは、 祭の時に広げられ、寺のタンカ台などに掛けられる |

|

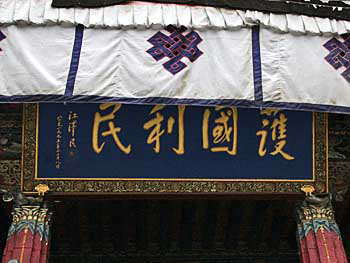

A |  |

| 江沢民の筆になる額があった |

中央は85才の僧 左は17才(13才で入門)、右は38才(13才で入門) |

| (9日目) | シガツェ滞在(ギャンツェの白居寺、シャル寺) |

| 標高3900mのシガツェはチベット第2の都市。ここに滞在中に白居寺、シャル寺、バザールを訪ねた。 |

|

| シガツェのホテルの正面の孔子像に、「朋あり遠方より来る、亦楽しからずや」とある |

| 白居寺 |

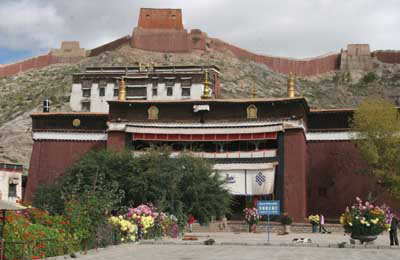

| ギャンツェにある白居寺は1418年の創建。 創建当初はサキャ派の寺院であったが、後にサキャ派、ゲルク派、シャル派など各派が共存する仏教学問のの中心地となった。 |

|

A |  |

| 寺の背後の山に城壁がある。かつて戦いがあったか | この寺には沢山の野良犬が寝そべっている |

|

A |  |

| この寺の名物は巨大な白い大塔である。 金色の相輪の下に仏眼が描かれている。 これはネパールの様式を受継いだもの | ||

|

A |  |

| この寺では珍しく内部の写真撮影ができた。 仏像にたくさんのカタが供えられている。 | ||

|

| ギャンツェ・ゾンは、ギャンツェ市内のひときわ高い丘の上に築かれた城塞、 1903年にイギリス軍の侵入に対してチベット軍は砲台を築いて応戦したが、 最新の火器によるイギリス軍の攻撃の前に、チベット軍は3ヶ月で蹴散らされた。 |

| シャル寺 |

| シガツェ市の東南30キロの所にある1084年に創建された寺。 寺院はチベット族と漢族の特色を持ち合わせており、それぞれ、建築様式は元朝の風格、寺院の壁と庭はチベット伝統の風格をもっているという。 |

|

| ぬかるみの悪路をものともせず! |

|

A |  |

| 漢族風の瑠璃色の瓦が珍しいシャル寺 |

| バザール |

| シガツェの町に近いところのチベット族のバザールを訪ねた。 |

|

| バザールの背後にポタラ宮のような物が見えるのは、シガツェ・ゾンと呼ばれる城跡 |

|

A |  |

A |  |

| どこでも羊を捌いている | ヤクのバターとチーズ | 穀物屋が、なぜ蹄鉄を売る? |

|

A |  |

A |  |

| 八百屋 | 金物屋 | 電気屋 |

|

A |  |

A |  |

| 靴屋 | 帽子屋 | 坊さん、かんざし買うを見た! |

| (10日目) | シガツェ→ツォー峠(4500m)→カツォー峠(5220m)→サキャ→シェカール |

| シガツェからツォー峠、カツォー峠、サキャを経て、シェカールに向かう。峠を越えるたびに標高が高くなり、ホテルを移動するたびに高くなる。 |

| ツォー峠(4500m) |

|

A |  |

| ツォー峠への途中の318国道にあった、上海から5000kmの記念碑 | 仲のいい7人のドライバーさん |

|

A |  |

| ツォー峠(4500m) |

ルンタと呼ばれる経文の書かれた紙札を買って、祈りをこめて 空に投げた。 祈りはもちろん 「エベレストが見えますように!」 |

| サキャ南寺 |

| キャサ南寺はサキャ派の総本山。 1268年の創建。 サキャ派は他の宗派と違って世襲制。 かつては1000人いたが、今は200人のみという。 |

|

A |  |

| 要塞のような作りのキャサ南寺 | 門前で格好いい小父さんが羊を捌いていた |

| カツォー峠(5220m) |

|

A |  |

| 今回の旅の最高地点のカツォー峠(5220m) | ||

|

A |  |

| 悪路を踏破して、ホテルに急ぐ | シェカールのホテルは標高4300m |

|

A |  |

| こんな山奥のホテルにもインターネット・バーがあった | ||

| (11日目) | シェカール→ロンボク(5017m)でエベレスト展望→ティンリー |

| いよいよ今日はエベレストが見える日である。 願いは1つ 「晴れてくれること」 |

| パン峠5150 |

|

A |  |

| 「7:05にホテルを出発」といっても、中国全土は北京時間に統一されているから、 ここの地理学的ローカルタイムでいうと6:00頃、暗いのは当たり前だ |

||

|

A |  |

| チョモランマ(エベレストの中国名)自然保護区入口でチェック | ||

|

A |  |

| パン峠(5150m)で晴れるのを待つが晴れないので、ロンボクへ移動する。 途中で少しずつ晴れてくる | ||

|

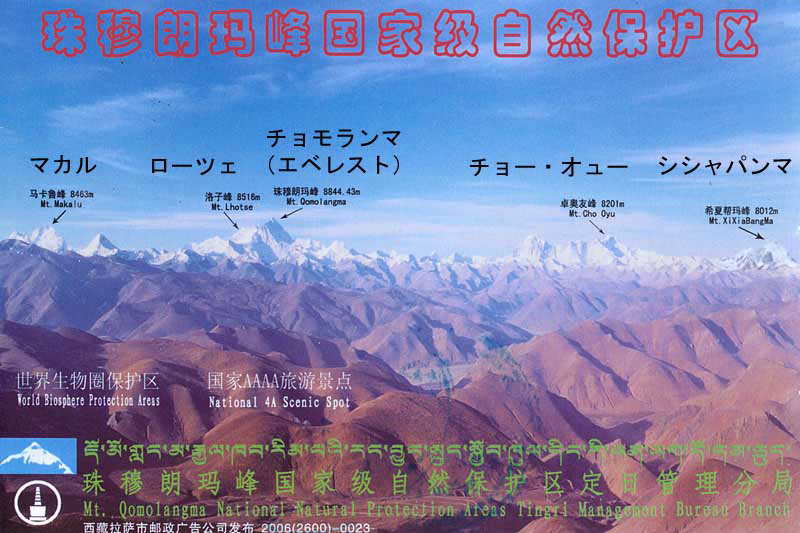

| 「晴れておれば、パン峠からこのような景色が見えるはずだが」 とガイドが見せてくれた絵葉書(日本語は小生が加筆) |

| ロンボク |

| パン峠では雲のため見えなかったチョモランマを求めて、ロンボク村へ移動する。 果たしてエベレストは見えるだろうか。 |

|

A |  |

| 途中で出会った馬上の人 | エベレストが見えてきた! |

|

| ロンボク(5012m)で車を止めて、しばしエベレストを眺める ここから眺めるエベレストは下から山の全容が見えて素晴らしい ネパール側からは5500mのカラパタールまで登っても上の方しか見えない |

|

| ロンボクから先のエベレストBC(5200m)へ行くには、ここでロバ車に乗り換える必要がある。 残念ながら、我々の旅は、ここまでである。 |

|

| ロンボク寺はニンマ派の寺院で、世界で最も高所にある寺といわれている ここの標高は、GPSによると5017m |

| 再びパン峠 |

| 帰りにもう一度パン峠に行く。 今度は少し晴れてきた。 |

| 右にスクロール→ マカルー(8463m) ローツエ(8516m) エベレスト(8848m) チョー・オュー(8201m) シシャパンマ(8027) 8012、8013mともいう |

|

| ここからは、マカルー、ローツェ、エベレスト、チョー・オュー、シシャパンマの8000m峰が5座も見えた 右にスクロール→ |

| ティンリー |

| エベレストの眺めに大満足した後、四輪駆動車でティンリーのホテルまで一気に下る。 |

|

| スラロームしながら、ひたすら下る |

|

A |  |

| ここでもヒマラヤ造山活動で大きく頃動した地層が見える。 プレートテクトニクス理論によると、これはユーラシア・プレートにインド・プレートが衝突して潜り込んだためという |

||

|

| ティンリーへ下る途中から、チョー・オューが見えた 車中から撮影した写真を引伸したためボケている |

|

A |  |

| ティンリーのホテル(4390m) | ホテルから見えるチョー・オューの夕焼け |

| (12日目) | ティンリー→ニェラム・トン峠(5100m)→ニェラム→ジャンム |

| 待望のエベレストを見た後は、ネパールとの国境の町ジャンムまで下る。 |

| ホテルの朝 |

| ティンリーのホテルは、今回の旅で最高の4390mであるが、朝気持よく目が覚めた。 |

|

A |  |

| ティンリーのホテル(といってもロッジ級)の部屋 | ホテルの部屋から朝のチョー・オューが見える |

| 朝食にツアンパを食べるチベットの人達 |

|

A |  |

| チベットの人達が朝食にツアンパを食べるのを初めて見た。まず丼にツアンパ(焦がした大麦の粉)を入れる | ||

|

A |  |

| バター茶、砂糖、チーズを入れて指で捏ねる | 指先でつまんで口に入れる |

| チョー・オュー展望台 |

| 出発の前に近くのチョー・オュー展望台に登る。 |

|

|

|

| A |  |

|

| 残念ながら曇っていてチョー・オューは見えなかった。 |

看板には「持続発展の実現」など最近流行のキーワード入りの標語が書かれている |

| ラロー峠からニェラム・トン峠 |

| いくつかの峠を越えて、ネパール国境へ近づく |

|

A |  |

| ニェラムとシシャパンマ方面との分岐 | シシャパンマが見えるはずだが、雲が多くて--- |

|

A |  |

| ラロー峠(5020m)には羊が沢山いた | ニェラム・トン峠(5100m)はツアー最後の峠 |

| ジャンム |

| 危険な工事区間を通過。ここで事故に会ってはは元も子もなしと、四輪駆動車にしがみつく |

|

A |  |

| ニェラムから先は工事区間 危険な工事区間が過ぎて、やっとジャンムのホテルに着く | ||

| (13日目) | ジャンム(中国)→友諠橋(国境)→カトマンズ(ネパール) |

| ヒマラヤを横断したという満足感とは裏腹に、帰りの国境通過は物悲しいのはなぜだろうか。 |

|

A |  |

| 朝早くジャンムのホテルを出て、中国の出国手続きへ |

国境緩衝地帯の友誼橋を渡ってネパールの入国手続きを済ませると、そこはインド・ネパール的雰囲気 |

|

A |  |

| ヒマラヤの南側は高温多湿の亜熱帯 | 雨の中に、ネパール特有の段々畑が見えた |

|

| カトマンズのエベレストホテルに1泊して、明日から帰国の途に着く |

| (14日目) | カトマンズ→ラサ→成都→北京 |

| 中国国際航空を往復で使うためか、帰りは経由地が多くて甚だ不便。 |

|

A |  |

| カトマンズ空港から中国国際航空CA408でラサへ | ラサ空港 日本人にとって漢字表記は面白い |

| (15日目) | 北京→成田 |

| 北京で1泊した後、成田へ。 無事15日間の旅を終了した。 |

| 青海省の西寧を振り出しに、青海湖、チャカ塩湖を見学し、ゴルムドから青海チベット 鉄道に乗車して、チベットの自然景観を楽しみながらラサに到着。 ラサではポタラ宮 のほか多くのチベット寺院を訪ね、そこから四輪駆動車を連ねてヤムドク湖などを見 ながらヒマラヤ奥地に進んだ。 天候にも恵まれて、エベレストをはじめ8000m峰を 5座眺めることができた。 最後に、国境を越えてネパールのカトマンズに抜けた、 感動の15日間の旅であった。 チベットでは、多くの世界自然遺産・世界文化遺産を見学できた他に、4年もかけて 五体投地をしながら旅を続けるご夫婦に出会うなど、心に深く刻まれる旅であった。 お世話になったユーラシア旅行社添乗員の大町章子さんにお礼申し上げます。 |

| 中国シルクロードの旅(2)ではいかがでしたか。 中国シルクロードの旅(1)は、青海省、青蔵鉄道、チベット自治区ラサの旅 です。 引き続き、ご覧になるページがあれば、[海外の歴史と文化の一覧表へ戻る] をクリックして、ご覧下さい。 |

|

|

| ホームページの中で検索したい |

|

ホームページの中で道に迷ったら |

|

nsdssmhp