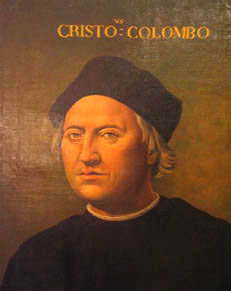

| ポルトガルの国名の起源でもある北部の都市ポルトを出発し、15の町を訪ねながら南下してきた旅は、いよいよ後半を迎えた。 11月はポルトガルでは雨季の始まりで、雨の中のポルトの町は風情があった。 南下するに従い澄み切った青空の穀倉地帯が現れる。 南部はイスラムの影響を強く残す一方、大航海時代の歴史を刻む町も見られる。 天正遣欧少年使節ゆかりの教会、ユーラシア大陸西端のロカ岬、首都リスボンなど見所は多い。 同じイベリア半島で、イスラムの征服から国土回復運動(レコンキスタ)を成功させ、大航海時代の覇を競ったスペイン・ポルトガル両国の現在の国力の差はどこから来たのだろう。 単に国土の広さ、人口の違いだけではないだろう。こんなことを考えながら旅は続く。 ポルトガルの南端ファロまで足を伸ばした後、再び北上して首都リスボンで旅の大団円を迎えた。 以下は、ポルトガルの旅を、2つに分けた中の第2部である。 ポルトガル(1) ポルト、ブラガ、アヴェイロ、コインブラ、ナザレ、 オビドスなどポルトガル中北部 ポルトガル(2) エヴォラ、ファーロ、シントラ、ロカ岬、リスボンなど ポルトガル中南部 1部に続いて2部をご覧下さい。 (2003年11月) |

|

| 大航海時代を誇る 「発見のモニュメント」 |

|

|

|

||||||||||||||||||||

| ルート図 赤はポルトガル(1)、青はポルトガル(2) |