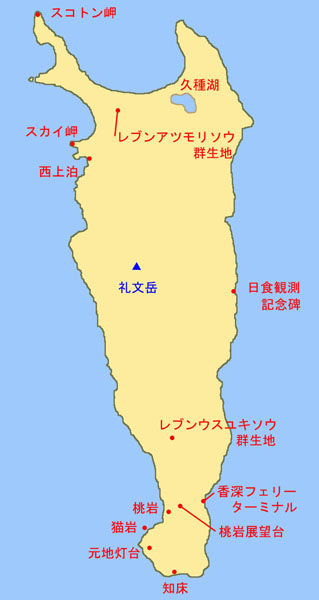

| 狭い日本と言うけれども、何度でも訪ねたいところもある。北海道はそのひとつ。北海道は広いし、季節を変え、対象を変えれば、何回行っても好奇心を満足させてくれる。 今回は南のアポイ岳と北の礼文島・宗谷に限って訪ねることにした。アポイ岳は特異な地質のため独特な固有種の花がみられる。礼文島は以前にも訪ねたことがあるが、今回はレブンアツモリソウの開花期に合わせて訪ねる。宗谷では2万年前の氷河期にできた周氷河地形を観察したい。 我国最北端の宗谷岬は北緯45度31分14秒。この45度というのに私はちょっとした思い出がある。1972年宇宙開発事業団(現在の宇宙航空研究開発機構JAXA)に在籍していた時、技術試験衛星Ⅲ型の仕様を決めるに当たって、宇宙から日本の全土が観察できるようにということで軌道傾斜角(専門用語ですみません!)を稚内の緯度45度に合わせたことがあったからである。この衛星は日本の衛星で地上を撮影した最初のものとなった。 閑話休題、ともかく、妻と2人で気ままな旅に出かけた。 (2009年5月) |

A |  |

| ちょうど満開の レブンアツモリソウ |

|

| 北海道全図 (礼文島・利尻島以外の離島は表記を省略) 赤字は訪問地 |